Sécurité, planification, modélisations techniques et exigences environnementales : le projet Vénus, en Namibie, concentre toutes les contraintes d’un forage en conditions complexes. Responsable forage-puits, Matthieu Pecoits revient sur son parcours, et explique comment les équipes du CSTJF de Pau concilient performance industrielle et réduction de l’impact environnemental sur ce projet colossal.

Après un diplôme d’ingénieur à l’École des Mines d’Albi-Carmaux, Matthieu Pecoits a commencé sa carrière par un V.I.E (volontariat international) au Gabon en 2007, pour le compte de TotalEnergies. Ce premier poste l’a directement plongé dans l’univers du forage et des opérations offshore. Il a depuis travaillé sur différents projets, en plein désert au Yémen, en « deepwater » au Nigeria, puis en Uruguay et en Afrique du Sud, avant de revenir à Pau, sa ville natale, en 2019, au sein du CSTJF. En 2023, il rejoint le projet Venus en tant que responsable forage-puits.

Quelles sont tes missions ?

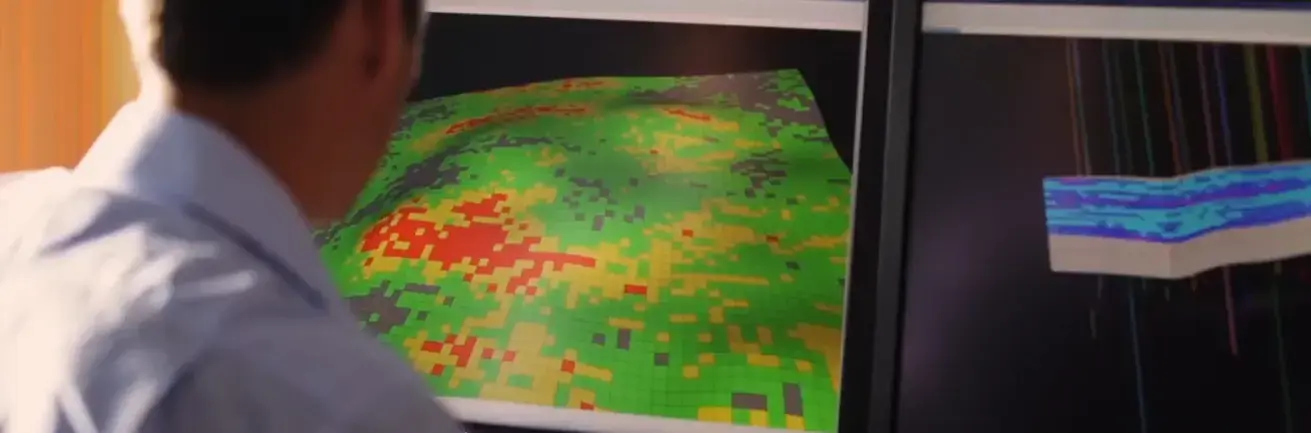

Mon rôle est de coordonner l’ensemble des études et modélisations pour garantir la sécurité des opérations de forage. Concrètement, cela passe par la compréhension fine des conditions physiques et géologiques dans lesquelles nous allons opérer : pression, température, nature des roches, risques d’érosion ou de rupture… A partir de ces données, nous allons sélectionner les équipements et matériaux capables de résister sur une durée de plus de 30 ans. Le forage est un domaine exigeant, car notre outil de production est enfoui sous terre, ce qui nous oblige à modéliser et à anticiper bien plus que dans d’autres industries.

Quels sont les enjeux majeurs liés au forage-puits ?

Le premier enjeu, c'est la sécurité. Dans l'Oil & Gas, le risque zéro n’existe pas. Mais nous appliquons le principe ALARP (« As Low as Reasonably Possible »), qui consiste à réduire au maximum les risques pour les hommes et les femmes travaillant sur les sites, pour l'environnement et enfin pour les biens. Cela passe notamment par des études d’impact environnemental très poussées, des écosystèmes marins (faune, flore, qualité des eaux) à la qualité de l'air et au climat, en passant par les risques d'accidents industriels ainsi que les aspects socio-économiques et culturels qui vont conditionner nos choix techniques et nos procédures opérationnelles. Ensuite, il y a le respect du planning. Un forage coûte cher et mobilise des moyens humains et matériels considérables. Le moindre retard peut avoir des conséquences majeures sur les délais et le budget. C’est pourquoi nous passons énormément de temps à simuler différents scénarios avant de valider nos choix.

En quoi le projet Venus, en Namibie, est-il si particulier ?

Il faut savoir que la Namibie produit actuellement moins d’énergie qu’elle n’en consomme. Le pays est encore vierge de toute production d’hydrocarbures et importe environ 60 % de son électricité, principalement d’Afrique du Sud où elle est produite à partir du charbon. À plus long terme, l'un des objectifs de la Namibie est de développer ses propres ressources énergétiques pour ne plus être dépendante de ses voisins.

C'est un projet très ambitieux, d'environ 40 puits, situé à 350 km au large des côtes, et à plus de 3000 m de profondeur d’eau. Or, plus on fore en profondeur, plus les contraintes de pression augmentent. Et nous devons encore forer près de 6000m sur chaque puits pour atteindre le réservoir. Ajoutons à cela des conditions météorologiques extrêmes, car nous sommes proches de l'Atlantique Sud, réputé pour ses tempêtes. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec tous les experts du CSTJF de Pau, pour nourrir la modélisation globale.

Comment s’est organisée cette collaboration ?

Dès les études conceptuelles initiales qui ont fait suite à la première découverte d'hydrocarbure en 2022, les équipes pluridisciplinaires du CSTJF (géosciences, ingénierie réservoir, forage-puits, laboratoires spécialisés) ont été mobilisées. On retrouve en particulier l'implication des laboratoires du CSTJF dans l'analyse des données et la levée des incertitudes. L'ensemble a permis de couvrir tous les volets techniques : caractérisation du sous-sol (modélisation statique et dynamique), design des forages et des complétions, essais de fluides en laboratoire, modélisation de production. Une telle intégration d'expertises répondait à l'accélération du projet : avancer les études de développement en parallèle de la poursuite de la campagne d'appréciation, compte tenu des enjeux et défis techniques hors normes de Venus.

Les équipes Géosciences du CSTJF ont construit l'image du gisement Venus et fourni très tôt les premiers éléments pour orienter le développement. Géologues, géophysiciens, sédimentologies et ingénieurs réservoir ont travaillé de concert pour interpréter le vaste éventail de données collectées lors du puits de découverte Venus-1X et des deux forages d'appréciation (Venus-1A en 2023 et Venus-2A en 2024).

Le département forage-puits du CSTJF a été étroitement associé aux études de Venus dès l'origine, étant donné les défis exceptionnels : ultra-profondeur d'eau, cible réservoir profonde à faible perméabilité. trois axes principaux d'implication se dégagent: la conception et le dimensionnement de l’architecture de puits (trajectoires, complétions) à travers comparatifs et études de concepts, l’appui des laboratoires forage pour qualifier les fluides et équipements spécifiques à Venus, et le pilotage des campagnes de tests et d’essais puits pour recueillir des données critiques. Nous avons également innové et développé spécialement pour Venus des équipements de complétion : ils ont été conçus et testés pour garantir une durabilité optimale face aux flux de sable abrasif dans les puits producteurs. Des modélisation de dynamique des fluides et des essais en laboratoire ont permis de sélectionner les meilleurs designs capable de limiter l’usure tout en maintenant la performance de production sur le long terme.

Sur le plan environnemental, quelles mesures spécifiques ont été prévues ?

Nous avons mené des études d’impact à chaque étape du projet. La stratégie Venus vise zéro pollution chronique et une maitrise totale des rejets liquides. Les engagements pris (pas de rejets non traités, évitement des substances nocives, plan d'urgence robustes) garantissent une protection optimale de la qualité des eaux marines autour du projet. Par principe, aucun produit chimique persistant ou toxique (par exemple biocides non biodégradables) ne sera relâché en mer. Les produits utilisés (inhibiteurs de corrosion, antifoam, etc.) ont été sélectionnés parmi des formulations à faible impact et approuvées par la réglementation.

TotalEnergies a fait du non recours au torchage un impératif pour ses nouveaux projets, et Venus en est une illustration exemplaire. Nous avons fait le choix de ne pas recourir au torchage (flaring), si le gisement produisait plus de gaz que prévu. C'est une pratique courante dans le secteur, qui a un un impact environnemental très négatif. Pour Venus, nous allons directement réinjecter le gaz en continu dans le réservoir. C'est un parti-pris fort, qui permet de limiter l’empreinte carbone du projet. Outre l’élimination du torchage, Venus a cherché à optimiser son efficacité énergétique : récupération de chaleur pour alimenter certains systèmes auxiliaires, amélioration du rendement des pompes et compresseurs, etc. Le résultat est un bilan CO₂ très compétitif. À l’échelle du cycle de vie, le projet s’inscrit dans la trajectoire bas-carbone de TotalEnergies.

Un projet marquant dans ta carrière ?

Venus est un projet tellement marquant ! Mais je pense également à une campagne en Afrique du Sud. Les conditions météo et les courants marins étaient si difficiles que nous pensions que ce serait impossible. Mais nous n’avons rien lâché ! Pour moi, c’est l’exemple parfait de la résilience et de l’esprit pionnier de la Compagnie qui s’est engagée à produire du pétrole de manière responsable pour répondre aux besoins énergétiques actuels, tout en finançant sa transition. On parle aujourd’hui d’une énergie plus durable, abordable et fiable, c’est bien en optimisant les projets que nous y contribuons, dans une logique de transformation progressive.

Pour la petite anecdote, je suis un grand fan de rugby, et même si le cadre sud-africain était idyllique, je me sens bien à Pau ! La section paloise est en haut du championnat et j’essaie d’aller au stade dès que je peux afin de partager cette passion avec mes enfants !

Voir et comprendre l'invisible, une expertise du CSTJF

À quelle profondeur précise, un gisement est-il situé ? Quelles sont ses dimensions ? Dans quelles couches sédimentaires se trouvent les hydrocarbures ? En quelle quantité ?... Pour répondre à ces questions, les filiales font appel aux métiers des géosciences. Une compétence historique du CSTJF à Pau.

SmartRoom RTSC : surveillance et assistance des opérations de forage en temps réel

Partout dans le monde, TotalEnergies conduit des opérations de forage complexes pour découvrir, puis produire de nouveaux gisements de gaz et d’hydrocarbures. Aujourd’hui, la Compagnie mise sur le digital avec le Real Time Support Center (RTSC) pour optimiser cette phase de prospection et prévenir les risques majeurs.

Vibrer plus fort, viser plus haut avec la Section Paloise

Le club entame une nouvelle saison avec ambition et intensité. Entre recrutement stratégique, ferveur populaire et projet de formation soutenu par TotalEnergies, la Section veut franchir un cap.